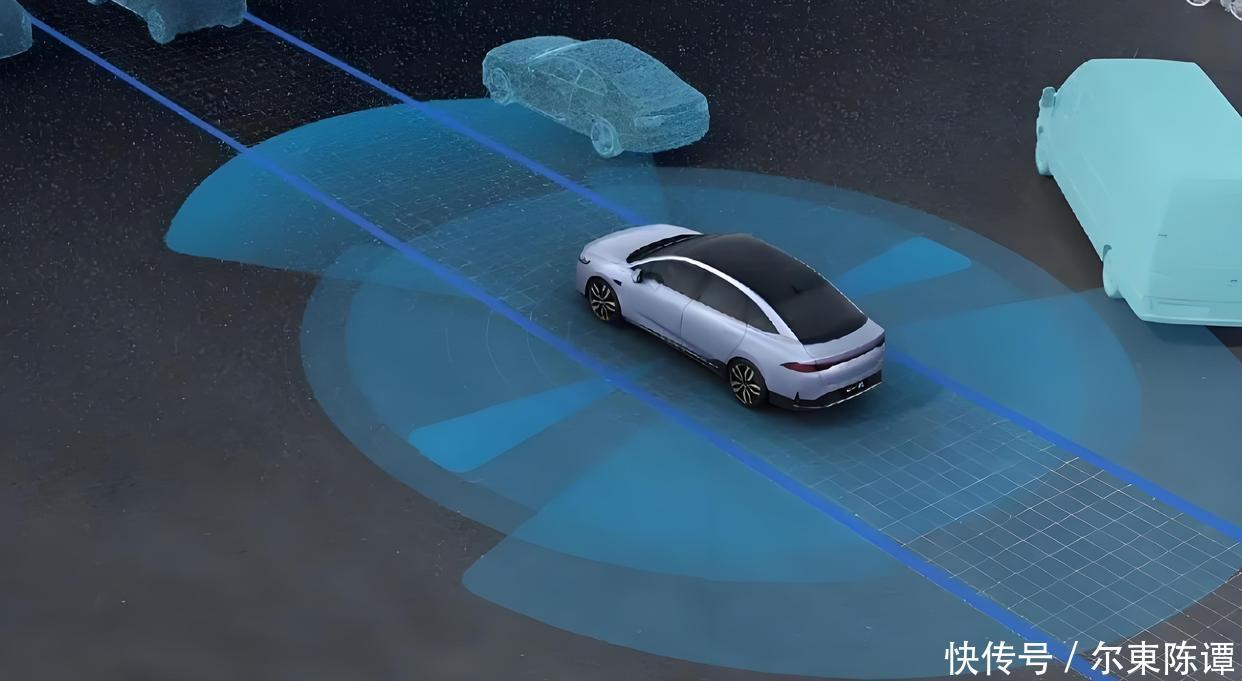

在2025年世界新能源汽车大会上配资炒股排排网,华为智能汽车解决方案BU CEO 靳玉志放话:到2027年,L3 级智能驾驶将实现规模化放量,城区L4级自动驾驶也将启动商用试点。

这明确的时间规划,不仅为行业划定了智驾发展的关键节点,更意味着华为正试图以技术与合规双重优势,重写智能驾驶的行业规则。

所谓 L3 级自动驾驶,通俗而言即 “有条件的自动驾驶”——2027 年,普通消费者购买的车辆,将有可能在特定场景下(如高速路、城区特定路段)实现 “车辆自主控制行驶”,真正从当前的 “辅助驾驶” 向 “自动驾驶” 跨越关键门槛。

可问题是:在众多车企仍困于 L2 级辅助驾驶优化时,华为凭什么敢定下这一极具挑战性的时间表?

因为,华为有自己的底气:先发优势与体系化推进。

靳玉志的 “2027 时间表” 并非空谈,而是建立在华为智驾业务的扎实积累与清晰规划之上,核心源于两大核心优势。

1. 50 亿公里数据筑牢先发优势

截至目前,华为乾崑智驾系统的实际道路测试里程已突破 50 亿公里,累计避免 271 万次潜在碰撞风险,搭载该系统的车型总量超 100 万辆。

这些数据并非实验室中的 “仿真成果”,而是真实道路上的 “实战积累”—— 智驾算法的迭代依赖海量真实场景数据,华为通过 “规模化装车 + 真实路况采集”,已构建起远超同行的 “数据护城河”。

当部分车企仍在靠仿真测试优化算法时,华为早已将智驾从 “技术研发” 推向 “规模商用”,形成了难以追赶的先发优势。

2. 合规与安全并行,体系化推进 L3 落地

L3 级自动驾驶的核心门槛并非技术性能,而是合规性与安全性。当前不少车企宣称 “智驾能力达 L3 水平”,但实际仅能实现 L2 级功能的延伸,在复杂路况下漏洞频发。

华为则给出了 “分阶段、体系化” 的推进路径:2025 年启动高速 L3 试点,2026 年实现高速 L3 商用,2027 年完成城区 L3 普及。

这个时间规划,并非 “单点技术突破”,而是同步联动法规制定、基础设施(如高精地图、车路协同)建设,确保技术落地时既符合监管要求,也能保障用户安全 —— 这种 “体系化推进” 思维,正是华为敢于定下调子的关键。

那么,在这种大背景下,谁会被踢出局呢?

那么,在这种大背景下,谁会被踢出局呢?华为的 L3 规划不仅是自身的路线图,更像是对行业的 “预警信号”:当智驾进入 “规模化放量” 阶段,技术积累不足、转型缓慢的企业,将可能被快速淘汰。具体来看,三类企业的风险尤为突出。

1. 算法积累薄弱的新势力车企

部分新势力车企虽频繁宣传 “智驾优势”,但核心算法依赖外部采购或浅层优化,缺乏自主迭代能力。

一旦进入 L3 时代,面对复杂的城区路况、突发场景处理,这类企业的智驾系统极易出现 “卡顿、误判” 等问题 —— 用户对智驾的信任建立在 “可靠性” 之上,一次严重的功能失效,就可能彻底摧毁品牌口碑,最终在竞争中掉队。

2. 转型滞后的传统合资车企

传统合资车企在电动化转型中已落后于中国品牌,若在智驾领域再错失机会,差距将进一步拉大。

这类企业普遍存在 “技术迭代慢、决策链条长” 的问题,当华为等玩家已实现 L3 规模化落地时,它们可能仍在 L2 + 级功能上徘徊。

而智驾将成为未来高端车市场的核心竞争力,一旦落后 2-3 年,合资车企的高端市场份额可能被大幅挤压,甚至面临 “被边缘化” 的风险。

3. 合规受阻的外资品牌

即便是在智驾领域具有 “标杆形象” 的特斯拉,也面临中国市场的合规挑战。其 FSD 系统因数据安全、功能适配等问题,至今未在中国获得大规模落地许可,而华为的智驾系统则深度贴合中国法规要求与路况特点。

当华为 L3 在 2027 年全面放量时,特斯拉若仍无法突破合规门槛,可能会在中国智驾市场逐渐失去竞争力。

所以,靳玉志的 “2027 放量”,不只是一个时间表,而是在向行业传递的信号:华为已经在本土法规推动里占据了话语权。

未来2年配资炒股排排网,谁能率先实现 L3 规模化落地,谁就能定义未来智驾的技术标准与商用模式。你觉得,到那时哪些企业将黯然离场,又有谁能站稳脚跟、笑到最后呢?欢迎在评论区分享你的观点。

冠盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。